股票里什么叫区域链区块链技术?

股票里什么叫区域链区块链技术

在上述两小节中笔者讲解了区块链的应用场景“记账”和“游戏”,这两个场景都在声明区块链的如下特性:1.去中心化:因为存在很多中心,所以等于没有中心2.数据一旦生成不可被篡改3.所有数......接下来具体说说

什么是区块链?

上一讲,我们讲到了WEB3的定义以及互联网从WEB1、WEB2、到WEB3的变迁,课程中,对WEB3的描述里,有一个重要的概念,就是区块链技术,可以说,如果没有区块链技术,也就不会有WEB3。

区块链技术是实现去中心化的核心技术,这一讲,我们来谈谈区块链。

区块 + 链

区块链定义

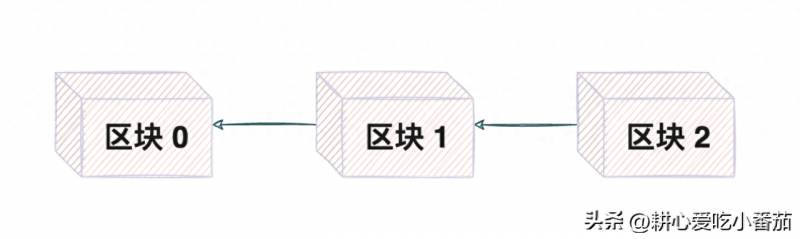

区块链,顾名思义,就是一个又一个区块组成的链条。

每一个区块中保存了一定的信息,它们按照各自产生的时间顺序连接成链条。

这个链条被保存在所有的服务器中,只要整个系统中有一台服务器可以工作,整条区块链就是安全的。

这些服务器在区块链系统中被称为节点,它们为整个区块链系统提供存储空间和算力支持。如果要修改区块链中的信息,必须征得半数以上节点的同意并修改所有节点中的信息,而这些节点通常掌握在不同的主体手中,因此篡改区块链中的信息是一件极其困难的事。

相比于传统的网络,区块链具有两大核心特点:

一是数据难以篡改;

二是去中心化;

基于这两个特点,区块链所记录的信息更加真实可靠,可以帮助解决人们互不信任的问题。

特性

去中心化

区块链中的去中心化是指将控制权和决策权从中心化实体(个人、组织或团体)转让给分布式网络。

去中心化区块链网络使用透明度来减少对参与者之间取得信任的需要。这些网络还以削弱网络功能性的方式,阻止参与者彼此施加权力或控制。

不可变性

不可变性是指某些内容不能更改或改变。一旦某个参与者将交易记录到共享分类账中,则任何参与者均不能篡改该交易。如果某个交易记录包含错误,则您必须添加新交易以修正错误,并且整个网络均可看见这两个交易。

共识

区块链系统将建立关于参与者就记录交易达成共识的规则。仅当网络中的大部分参与者都同意时,才能记录新交易。

应用场景

- 能源

- 金融

- 媒体娱乐

- 零售

- 众筹

- 溯源

- 医疗

- 物联网点对点

区块链的类型

公链——人人可参与

公有链是指全世界任何人都可以随时进入到系统中读取数据、发送可确认交易、竞争记账的区块链。公有链通常被认为是“完全去中心化”的,因为没有任何个人或者机构可以控制或篡改其中数据的读写。

私链——权利掌握在少数人手里

一个组织可以控制多个私有区块链,又称为托管式区块链。该机构决定谁能成为成员,以及他们在该网络中拥有哪些权限。私有区块链只是部分去中心化,因为它们具有访问限制。

Ripple 就是一个私有区块链的示例,它是一个面向企业的数字货币交换网络。

联盟链——部分去中心化

联盟区块链网络由一家组织负责监管,多家预先选择的组织共同承担维护区块链及确定数据访问权限的职责的网络结构。

对于其中很多组织拥有共同目标并可通过共担责任而获益的行业,通常更喜欢联盟区块链网络。

例如,全球航运业务网络联盟 (Global Shipping Business Network Consortium) 是一个非营利性区块链联盟,该联盟致力于实现航运业数字化,以及加强海运业运营商之间的合作。

混合区块链——选择性去中心化

混合区块链结合了私有网络和公有网络的元素。

公司可随公有系统一起建立私有、基于权限的系统。通过这种方法,公司可以控制对区块链中存储的特定数据的访问,同时保持其余数据处于公开状态。公司使用智能合约允许公有成员检查私有交易是否已经完成。

例如,混合区块链可以授予对数字货币的公有访问权限,同时保持银行拥有的货币处于私有状态。

哪种类型的区块链更有优势?

从本质上讲,公有、私有和联盟链并不矛盾,它们只是使用了不同的技术:

公有链:

- 优点:

- 所有交易数据公开、透明: 虽然公有链上所有节点是匿名(更确切一点,“非实名”)加入网络,但任何节点都可以查看其他节点的账户余额以及交易活动。

- 无法篡改: 公有链是高度去中心化的分布式账本,篡改交易数据几乎不可能实现,除非篡改者控制了全网51%的算力。

- 目前像一般比较出名的数字货币:比特币、以太币、瑞波币等都是使用公有链来运行的。

- 缺点:

- 低吞吐量(TPS):高度去中心化和低吞吐量是公有链不得不面对的两难境地,例如最成熟的公有链——比特币,每秒只能处理7笔交易信息(按照每笔交易大小为250字节),高峰期能处理的交易笔数就更低了。

- 交易速度缓慢: 低吞吐量的必然带来缓慢的交易速度。网络极度拥堵,有时一笔交易需要几天才能处理完毕,还需要缴纳几百块转账费。

- 应用场景:

- 金融、理财

- 游戏

- 支付场景

私有链:

- 优点:

- 交易速度快:这是因为私有链参与的节点少,都具有很高的信任度,并不需要每个节点来验证一个交易。

- 保障隐私:因为私有链用户读取数据的权限是受限制的,因此,交易的参与者想要公开的获得私有链上的数据是非常困难的。

- 交易成本低:在私有链上进行交易,并不需要所有网络节点的认可,只需要几个认可度高的高算力节点来确定即可,大大提高了交易效率,节省了交易成本。

- 缺点:

- 不具备去中心化:仍然用中心化的思维来维护区块链,由集中管理者进行监督、管理和控制,私有链保留了区块链的真实性和部分去中心化的特性,主要用于企业绩效,应用场景包括数据库管理、审计、内部激励等等。

- 应用场景:

- 充当公链的测试链:

- 企业内部审计管理等:部分企业之所以使用私有链而不是联盟链或公链的原因其实是企业内部敏感数据的保护需求,联盟链或公链在这部分方面是无法做到的;同时企业为了方便内部管理,也有一定的私有链应用需求。我们如果将一个大型企业看成是一个区块链,那么企业内部复杂的部门和各个分公司子公司等都是一个个节点,对于这类大型企业来说,企业管理也是一个非常重要的部分,而财务等方面的审计也是企业内部关注的事情,企业内部的私有链一般都属于企业内部或购买相应软件产品而实现的功能,当然也有超级账本或企业以太坊等解决方案,一般其功能丰富,TPS(Transactions Per Second)较高,可扩展性也非常好,可以实现企业内部更加复杂的功能,比如财务审计、物料管理、商务合约等各种应用场景。

- 蚂蚁金服

联盟链:

- 优点:

- 没有交易费用

- 可控性强

- 交易速度比公链快

- 联盟成员内部数据公开

- 缺点:

- 尽管联盟链速度加快,但是相比公有链来说,联盟链并不是完全去中心化的。因为理论上联盟之间可以联合起来修改区块链数据。

下表总结了一些主要差异

| 区块链类型 | |||

| 公链 | 私链 | 联盟链 | |

| 准入限制 | 无 | 有 | 有 |

| 读取者 | 任何人 | 仅限受邀用户 | 相关联用户 |

| 写入者 | 任何人 | 获批参与者 | 获批参与者 |

| 所属者 | 无 | 单一实体 | 多方实体 |

| 了解参与者 | 否 | 是 | 是 |

| 交易速度 | 慢 | 快 | 快 |

区块链技术是如何发展的?

区块链的很多基础技术概念其实都来自于一个于1993年成立的神秘邮件列表组织——密码朋克(Cypherpunk)。

里面包含了许多我们如今耳熟能详的计算机大佬们, 比如:

- 维基解密创始人:阿桑奇

- BT下载作者:布莱姆-科恩

- WWW的发明者:蒂姆伯纳斯-李

- 智能合约概念提出者:尼克萨博

- Facebook的首任总裁:肖恩·帕克

当然还包括了一个重量级人物--比特币发明者:中本聪

组里主要讨论内容包括:数学,密码学,计算机技术,数字货币等话题

1997年密码学家亚当贝克提出的Hashcash算法,Hashcash是一个工作量证明(POW)算法,可以用于垃圾邮件过滤,拒绝服务攻击(DDOS)等领域。比特币中挖矿算法的工作量证明机制也是基于Hashcash来实现的。

然而,很多人不知道的是,其实区块链的底层构想并不是由中本聪最先提出。早在比特币诞生的前10年,就由一位名为Wei Dai的华人密码学家放在了他的一个名为B- Money的研究之中。

B-money 的设计在很多关键的技术特质上与比特币非常相似。它率先提出了分布式账本的理念,要求所有的账户持有者共同决定计算量的成本并就此达成一致意见,并首次引入了PoW机制、数字签名、P2P交易、智能合约、身份验证等概念。

但作为一个并不完备的构想,当时的B-money在很多内容上都是浅尝辄止,在共识模型、奖惩机制、货币的创造等方面没有提出详细的解决方案,因此只是停留在了设计层面并没有付诸实践,在当时也没有引起很大的水花。

直到2008年10月31日一位自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人发表了论文《比特币:对等网络电子现金系统》,阐述了基于P2P网络技术、加密技术、时间戳技术、工作量证明等的电子现金系统的构架理念,这标志着比特币的诞生。两个月后理论步入实践,2009年1月3日靠前个序号为0的创世区块诞生。几天后2009年1月9日出现序号为1的区块,并与序号为0的创世区块相连接形成了链,标志着区块链的诞生。

可见区块链并不是一个单一的技术是一系列技术的集合。

该技术一直在不断发展,已经经过以下三代:

靠前代 – 比特币和其他虚拟货币

使用区块链技术开发了虚拟货币;

2008 年,一个仅知道名字为中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的匿名个人或团体,概述了区块链技术的现代形态。中本聪的比特币区块链理念将 1 MB 信息区块用于比特币交易。比特币区块链系统的很多功能,即便是今天也仍处于区块链技术的中心地位。

第二代 – 智能合约

在靠前代加密货币出现后的几年,开发人员开始考虑加密货币以外的区块链应用。

例如,以太坊的发明者们决定在资产转让交易中使用区块链技术。他们的重要贡献就是智能合约功能。

第三代 – 未来

一分钟了解什么是区块链

区块链是一种分布式账本技术,它采用了去中心化的方式,通过多个节点存储和验证数据,从而实现数据的安全和可靠性。区块链技术是一种**性的技术,具有广泛的应用前景。

区块链最为知名的应用是比特币,一种基于区块链技术的数字货币。与传统的中心化金融机构不同,比特币的发行和交易都是由网络中的节点共同完成的,因此具有较高的安全性和隐私性。另外,区块链技术还可以应用于物联网、供应链管理、金融、医疗等领域,实现数据的共享、信任建立和交易安全。

区块链技术的核心是区块,每个区块都包含了一段时间内的交易记录和相关的验证信息。这些区块连接成为一条不断增长的链,因此被称为“区块链”。每次新的交易发生时,需要得到网络中多个节点的确认和验证才能被添加到区块链上。这种机制保证了区块链的安全性和可靠性。

为什么是区块链:NFT

在上述两小节中笔者讲解了区块链的应用场景“记账”和“游戏”,这两个场景都在声明区块链的如下特性:

1.去中心化:因为存在很多中心,所以等于没有中心2.数据一旦生成不可被篡改3.所有数据公开透明

而这篇笔者将讲解区块链的第四个特性:数据持久化。

数据持久化

什么是数据持久化?用一句话概括来说就是:数据永远存在。

处于互联网时代的我们,最重要的实际上就是数据。对于从事技术工作行业的人来说,一旦提及数据,他们就立马想到数据库。前面笔者提到过:在日常生活中我们接触的任何互联网程序它都是有且至少一个数据库的,它们用来存放我们在程序上产生的所有数据。

例如你使用一个软件发布了一篇文章,这个文章就是存储在数据库中的。

再例如你玩一个游戏,而且是一个大型网游,那你的游戏数据包括角色信息、装备信息等等也是存储在数据库中的。

笔者前面又说了,区块链中的区块是一个个记账本,也是一个个数据库。那么你可以理解为:区块链就是一个个数据库组成的一个庞大的网络。

为什么要区块链?

抛开公平原则不谈,那么传统的程序数据库就已经可以实现存储数据的功能,那么为什么还需要用区块链来存储数据呢?

因为区块链上的数据,一旦生成就是永远存在的!

然而在传统的程序中,它虽然为用户保存了数据,但这保存却是短暂的不确定的,它会因为多种原因而彻底销毁。例如:公司经营不善倒闭、例如被黑客攻击删除等等。

所以区块链的数据持久化就显得尤为重要。

永远存在,这意味着什么?

对于现在的我们来说,互联网已日趋成为了我们的第二生存世界,在那个世界中的我们仿若是一个*的个体。数据永远存在,就意味着在互联网世界中的我们实现了永生。

NFT

提及区块链的这一特性就不得不说一说最近大火的NFT数字藏品。

在我们普遍的生活中一旦提及藏品必然想起的是黄金、钻石、古董之类十分具有价值的东西。但这些藏品都具有一些普遍的问题,例如什么不易携带呀、需要打理维护、鉴定繁琐呀等等。

如果再加之于区块链,那么它们还有一个问题,那就是:如果丢失,归属成疑。

那么什么是数字藏品?

对于我们普通人来说,可以理解为:数字藏品就是在互联网的世界里诞生的不具有实体的藏品。

它们可以是一张画、一枚勋章、一本书、一首音乐等等。随着区块链技术越来越多的应用,它们将逐渐拥有传统藏品的同等地位。

而得益于区块链的技术,如果你在区块链中拥有了数字藏品,那么它就永远存在,只要你的不忘记你账户的秘钥,它也永远属于你。

以上就是股票里什么叫区域链区块链技术?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!