中银主题基金净值是多少?

中银主题基金净值是多少

接下来具体说说

惊爆!中银基金9只清盘,创纪录的短命!

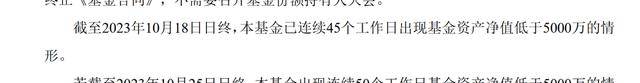

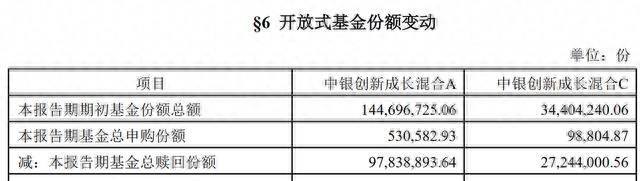

中银基金旗下的产品中银创新成长混合基金可能将面临清盘的局面。根据最新公告,截至2023年10月18日,该基金已连续45个工作日基金净资产低于5000万元,若在10月25日之前再连续5个工作日基金净资产低于5000万元,基金将终止运作。这不是中银基金靠前次发布这样的公告,之前已经两次提醒投资者该基金可能触发清盘。中银创新成长混合基金成立仅8个月,基金净资产从成立时的2.886亿元缩水到目前的低于5000万元。具体原因在于在二季度时,该基金遭遇了大量投资者的赎回,导致基金净值大幅下跌。截至二季度末,基金总份额仅剩下0.54亿份,而初期总份额为1.79亿份。三季度的数据显示,中银创新成长混合基金A份额净值下跌了15.95%,C份额净值下跌了16.04%。虽然该基金未披露三季报,我们无法了解净资产和总份额的具体变化,但从这些数据可以看出,基金的资产规模在三季度出现了大幅缩水。

中银创新成长混合基金的情况说明了投资者对该基金的关注度不高。投资者的赎回行为导致了基金净值的下跌,进而使基金净资产低于5000万元的标准。虽然这可能意味着该基金的运作将终止,但我们还需要等待中银基金的进一步公告来了解最终结果。对于投资者来说,选择一支具有稳定业绩和信誉的基金是非常重要的。投资时应仔细研究基金的历史表现和投资策略,并根据自身的风险承受能力做出合理的投资决策。只有这样,才能在投资中获得更好的回报。中银基金:困境与挑战近期,中银基金的困境引发了市场的广泛关注。据数据显示,中银创新成长混合基金在2023年三季度净值大幅下跌,跌幅远高于同类基金和沪深300指数。这使得基金的净利润可能出现亏损,基金净资产也有可能连续跌破5000万元。不仅如此,中银顺盈回报一年持有混合和中银新能源产业股票两只基金也发布了基金净资产低于5000万元可能触发清盘的提示公告。

而令人意外的是,中银新能源产业股票基金成立仅100天,却也面临着可能清盘的风险。作为一家成立于2004年的头部老牌公募基金公司,中银基金的规模曾一度达到4477.57亿元。然而,近年来中银基金在产品结构上存在明显失衡,过度依赖固收类产品,对权益类产品的发展较为欠缺。据wind数据统计,今年以来,中银基金已有9只公募产品清盘终止运作,而这些清盘的基金无一例外都是权益类产品(混合型和股票型)。这一现象凸显了中银基金目前的一个特点:产品结构失衡,过于依赖固收类产品。在中银基金快速发展的同时,过度依赖固收类产品的路径带来了一定的依赖性问题。面对市场的变化和投资者对于权益类产品的需求,中银基金亟需调整和优化产品结构,寻找新的突破点。

据天天基金网数据显示,截至2023年6月底,中银基金的股票型基金规模为44.51亿元,混合型基金规模为337.80亿元,债券型基金规模为2219.28亿元,货币基金规模为1872.75亿元。可以看出,中银基金在股票型基金规模上相对较小,而债券型和货币基金规模较大。面对当前的困境和挑战,中银基金亟需加快产品结构优化的步伐,加大权益类产品的研究和发行力度,以满足投资者对于多元化投资的需求。同时,中银基金还应积极拓展新的投资领域,寻找新的增长点。只有通过持续的创新和改*,中银基金才能在市场竞争中保持竞争力,并实现可持续发展。在投资者方面,需要在选择基金时进行全面的风险评估和投资者适当性评估,谨慎选择适合自己风险承受能力和投资目标的基金产品。同时,也建议投资者保持理性和稳定的投资心态,避免盲目跟风和短期投机行为。总之,中银基金当前面临着产品结构失衡和清盘风险的双重挑战。

只有通过积极的改*和创新,调整产品结构,并寻找新的增长点,中银基金才能在市场竞争中保持竞争力,实现可持续发展。投资者也需要保持理性和稳定的投资心态,选择适合自己的基金产品,并进行全面的风险评估。中银基金的固收类产品目前占据了其总规模的91%,而权益类产品的规模仅占不足10%。这就意味着中银基金在产品结构上存在明显的失衡现象,过度依赖固收类产品。对于中银基金旗下成立不足1年的基金产品或可能面临清盘的情况,我认为需要进行一些思考和分析。首先,固收类产品的规模之大说明了投资者对这类产品的偏好和需求。由于固收类产品具有稳定的收益和相对低风险,很多投资者喜欢选择这类产品作为投资工具。因此,中银基金在这个领域的表现较为突出,也是其成功的原因之一。然而,过度依赖固收类产品也带来了一些问题和挑战。首先,固收类产品的收益相对较低,难以满足投资者对高收益的需求。

其次,市场风险的变化可能会对固收类产品造成一定的冲击。如果投资者对风险偏好有所调整,可能会导致固收类产品的规模缩减。因此,中银基金在未来发展中应该注重优化产品结构,加大权益类产品的研发和推广力度。权益类产品具有较高的收益潜力,可以满足投资者对高收益的需求。而且,在当前市场环境下,也存在许多投资机会和潜力,中银基金可以通过推出更多的权益类产品来吸引更多的投资者。此外,对于中银基金旗下成立不足1年的基金产品或可能面临清盘的情况,我认为可以从以下几个方面进行分析和处理。首先,要对这些基金产品的投资策略和运营情况进行全面的评估,看是否存在内外部的问题导致了不理想的表现。其次,可以考虑采取一些措施来提高这些基金产品的运作效率和收益水平,例如调整投资组合、优化风险管理等。最后,对于一些表现不佳且无法改善的基金产品,可以考虑进行清盘处理,以减少对投资者的风险和损失。

中银基金,被骂惨了?

看似繁花似锦,实则烈火烹油。

1

被骂惨了

一名渠道人员对中银基金的狂野吐槽,骂出了网友们对基金积攒已久的怨气,纷纷表示“骂的太爽了”。

图源 :网络

发生啥了呢?

从盛传的聊天截图来看,是该渠道人员因为基金亏损,假期被客户揍了,还骂得挺难听的样子。是可忍熟不可忍?于是一怒之下,这位老哥跑群里骂了中银全家。

图源:网络

矛盾主要指向中银基金旗下的一款基金产品“中银顺泽回报一年持有期混合”,截图中关于基金经理的老鼠仓目前并无力证,但该基金的亏损却是公开可查的。

资料显示,该产品成立于2021年1月12日,是一只混合型基金,不过从历年季报、年报中可以看到,其股票占比*高仅20%,更多还是偏债基。

但这样一个偏债基的产品,还亏损近10%。

同花顺数据显示,该基金A份额自成立以来净值已经亏损了9.49%,仅2022年一年,跌幅就高达8.67%,而同期基准收益率分别为-3.64%与-3.55%,也就是 大幅跑输了同期基准收益。

从年报上来看,2021年、2022年该基金的股票投资收益分别亏损了2.12亿元、4.53亿元,合计亏损6.65亿元。

这样的业绩,持有人自然纷纷赎回,数据显示,2022年,中银顺泽回报一年持有全年净赎回份额为33.4亿份,而该基金刚成立时募集资金达73.44亿元,截至今年二季度末,就剩下不到30亿元了。

不过,按照基金圈的传统艺能,基民们再怎么亏,也不妨碍基金公司赚钱。

资料显示,2021年、2022年,该基金A份额就分别收取了1.05亿元和6591.43万元的基金管理费。

也难怪会有客户破防跑去上门打人,受人之托,忠人之事,你既然收了管理费,还亏成这个德行,连基准收益都没跑过,怎么都有点说不过去了。

2

固收转权益败了?

中银基金最早成型于2004年,2007年12月25日经证监会批准,由中国银行直接控股,属于典型的银行系基金,可以分享中国银行的高净值客户资源,解决资金募集的来源问题。

虽然背靠中国银行这颗大树,却没能充分发挥资金来源的优势,近些年业绩增长也比较缓慢。

2019年年末,公司基金规模为3818.5亿元,到2022年年末,公司基金规模为4191.8亿元, 三年时间,公司基金规模只增加了300多亿。

光看数字好像很吓人,但其 整体排名却从曾经的业内前十跌到了22名。

行业大潮下,就如逆水行舟,不进则退,况且中银基金还占据了相当的资源优势,没道理连个前20名都混不到。

那到底是哪里出了问题呢?

也许是声名在外束手束脚,也许是舒服日子过惯了,又或许是其它什么原因,中银基金旗下的主动权益基金占比实际不到一成。

数据显示,中银基金在管股票型与混合型基金规模合计仅396.91亿元,而债券型基金规模则高达2280.08亿元,货币型基金规模1872.75亿元。

图源:智友养基

但主动投资能力,一般又被视为基金公司的核心竞争力,如果旗下主动权益基金产品业绩优秀,自然会吸引更多的基民前来。

大概中银基金自己也意识到了这个问题,其产品逐渐呈现出向权益转型的迹象来。

比如开篇我们提到的“中银顺泽回报一年持有”,整体偏债基,股票型*高占比也就20%。

虽然转型已经比较保守了,但还是出现两年亏去6.65亿的情况,把债基的收益都给吞噬掉了。

而且此前管理这只偏债混合型基金的超过2年两位基金经理,还是中银基金的老将,其中刘建担任基金经理超过15年,刘腾也超过了5年,资历并不算短。那么其它基金的情况也可想而知了。

在某种程度上,这只产品的境况也是中银基金近年来的缩影。

从产品类型上看,债券型、货币型这种固收类基金占据了中银基金绝大部分份额,主动权益基金占比虽少,近一年来,却是几乎全线飘绿。

根据智友养基统计,中银基金旗下12只主动权益型基金(A/C份额分开计算),有5只跌幅超过20%。

从2021年6月底到2023年6月底,两年时间,中银基金的股票型基金规模从62.1亿元降至46.8亿元,混合型基金规模从517.88亿元跌至350亿元,跌幅超过三成。

近几年公司基金规模总共也能没增长多少,主动权益基金就跌去那么多,从一定程度上来说,也是中银基金固收转型权益的失败。

而这,也和中银基金旗下的基金经理脱不开关系。

3

基金经理也不好过?

先叠个甲,关于基金经理这个群体固然有人浑水摸鱼,还有人损公肥私,但笔者始终愿意相信,真的有人还保有初心,在努力促进整个社会的财商水平,提高资金的利用效率,推动社会更高效的发展,达成更多人的美好生活理想。

仅靠个体攒钱再干事业,是相对比较低效的发展模式,如果能将闲置的资金拿出来投资,那么企业能提前获得发展,投资者也能获取更好的回报。

这个时候就需要基金经理这样的专业人士从中甄别,哪些是可投的,哪些是可以冒险一试的,哪些又是纯坑完全没有必要投的。

这还是比较初级的社会模型,现实中是有着成千上万个这样模型共同组成,并且具体情况各有不同,基金经理面临的一个模型就比上述举例要复杂许多,而且他们手中往往有着多个不同的模型,这些模型还在不断变化。

一个真正的基金经理,是要花非常多的时间去学习和研究这个世界的,作为一个个具体的受托人,他们同时面临着市场、同行、公司、投资人各方面的压力,在某种程度上,他们也是被裹挟着走。

金融行业一般被视为“离钱近”的行业,“钱”本身不具备价值,是个抽象出来的概念,但作为流通货币,与人们的资产深深绑定在了一起,也成了一个大开的“潘多拉魔盒”。

非常让人痛心的是,今年中银基金就传出一起前基金经理自杀身亡的消息。

根据财新消息,此事涉及2017年“515”丙类户利益输送事件,中银基金前基金经理李文凯因卷入此案,被迫离开所在机构并被监视居住。

按照李文凯的陈述,并不存在向蔡某宏利益输送这一说,被监视居住后,每天生活再恐惧之中,“那种绝望,那种无助,那种人间地狱的痛楚。”

基金圈看似是个名利场,是个锦绣窟,但生活在其中的人们,实则是烈火烹油,一不留神就是被火舌吞噬殆尽的下场。

一味黑时犹有骨,十分红处便成灰。

讲这么多并不是跑题了, 基金经理作为协调社会资源中极其重要的一环,他们的出现以及面临的环境是非常有必要讨论的。

微信的创始人张小龙说,“人是环境的反应器”,就点明了环境对个体的人的重要性。

再好的基金经理也需要环境的成全。行拂乱其所为,曾益其所不能,那是极少数有大才者,整个社会又能有多少这样的人物,个体可以长存忧患意识,但更多还是需要创造一个更好的环境来实现彼此成全。

4

尾声

回到中银基金的话题上来,公司的人事变动基本也能在一定程度上说明基金经理的生存处境。

2020年,在中银基金任职长达16年的前副总经理**离任,随后加入了东吴基金。

**任职期间,公司资产规模一度超过9000亿元,**个人曾直接指导管理绝对收益专户总规模超3500亿元。

随着这样一个核心人物的离职,邬炜、刘浩宇也先后离职,并加入东吴基金。

2021年,钱亚风云、欧阳力君、刘潇等人相继离开,中银基金的前景愈发看不明朗了。

不过也不是全无好消息,2021年底,原副总经理张家文升任总经理,并在权益投资上,作出一系列积极行动,比如提高投研团队的待遇水平,采用市场化淘汰机制等。

中银基金遇到的问题不止是其自身的问题,更多可能是整个行业的集中体现。

说来说去,无非就是“钱”跟“人”这两个核心。

短期内,更多可能还是监管介入的效果比较立竿见影,但长远来看,可能还是需要加强整个社会的财商教育。

以上就是中银主题基金净值是多少?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!